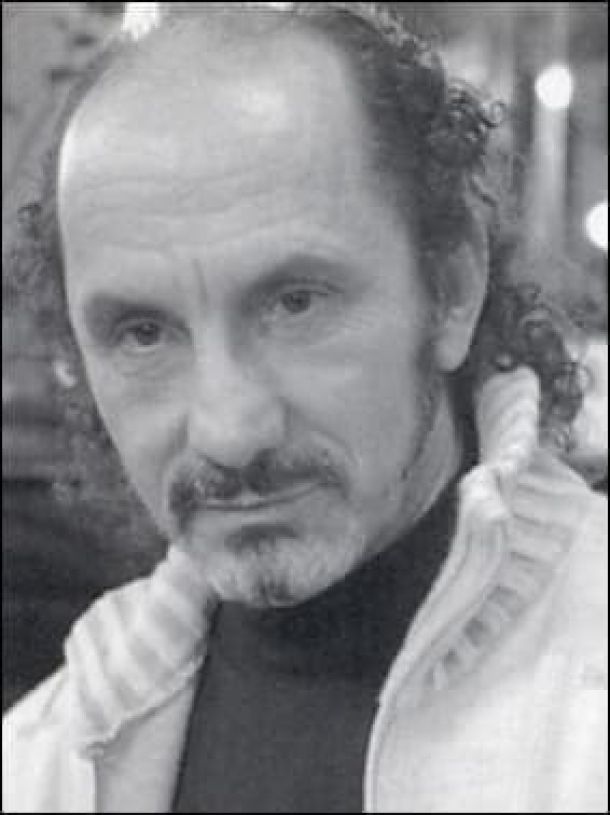

Il dolore e l'esilio, di Guido Crainz

“L’Istria e le memorie divise d’Europa”, reca come sottotitolo quest’ultimo, piccolo-grande libro di Guido Crainz: lo storico friulano già autore di studi appassionati, e rigorosi a un tempo, sull’Italia repubblicana.

Da Il miracolo italiano, che ha al centro il boom economico, e i suoi sconvolgenti effetti sulla società, la politica, la cultura del nostro paese, tra anni Cinquanta e Sessanta; al recentissimo – ma già “classico” – Il paese mancato, che porta l’indagine dal boom agli anni Ottanta, ponendo attenzione alle aspettative, alle effettive possibilità di crescita civile, oltre che economica, che avevano accompagnato quei cruciali decenni di storia della Repubblica: andando, purtroppo, in buona parte disattese.

Ora Crainz, con la stessa lucidità, lo stesso talento narrativo dei suoi precedenti lavori, offre il suo contributo sul tema dell’esodo, di cui furono protagonisti centinaia di migliaia di nostri connazionali, costretti a lasciare le terre italiane del confine orientale, perdute dopo la Seconda guerra mondiale. Tema che negli ultimi tempi sembra aver conquistato, finalmente, lo spazio che si meritava nella coscienza collettiva della nazione, nella sua memoria pubblica. E che pure ha faticato, e molto, a diventare patrimonio comune, a ricevere degno ascolto dall’Italia del dopoguerra, rimasta, troppo a lungo, colpevolmente distratta davanti al dramma di una parte importante della sua popolazione. «L’Italia, cioè ciascuno di noi» – scrive Crainz. Perché «è difficile negare che abbiamo chiuso gli occhi per decenni o usato lenti deformanti». Come è potuto accadere? «Non è facile rispondere – sostiene – anche perché non erano mancate voci di straordinaria sensibilità, capaci di farci comprendere le radici e i contorni» del problema.

Ora Crainz, con la stessa lucidità, lo stesso talento narrativo dei suoi precedenti lavori, offre il suo contributo sul tema dell’esodo, di cui furono protagonisti centinaia di migliaia di nostri connazionali, costretti a lasciare le terre italiane del confine orientale, perdute dopo la Seconda guerra mondiale. Tema che negli ultimi tempi sembra aver conquistato, finalmente, lo spazio che si meritava nella coscienza collettiva della nazione, nella sua memoria pubblica. E che pure ha faticato, e molto, a diventare patrimonio comune, a ricevere degno ascolto dall’Italia del dopoguerra, rimasta, troppo a lungo, colpevolmente distratta davanti al dramma di una parte importante della sua popolazione. «L’Italia, cioè ciascuno di noi» – scrive Crainz. Perché «è difficile negare che abbiamo chiuso gli occhi per decenni o usato lenti deformanti». Come è potuto accadere? «Non è facile rispondere – sostiene – anche perché non erano mancate voci di straordinaria sensibilità, capaci di farci comprendere le radici e i contorni» del problema.

Le voci, alle quali Crainz fa riferimento, appartengono ad alcuni grandi profili della letteratura contemporanea. Più volte il testo si affida alle parole dei poeti, dei romanzieri, delle scrittrici e degli scrittori, che nelle loro opere hanno riconosciuto e raccontato la vicenda, nella sua complessità e nelle sue proporzioni, ben prima di quanto avrebbero fatto la storiografia e la politica. Certo, per antonomasia la storiografia deve venir dopo: fra di essa e l’oggetto del suo studio, cioè, deve sempre intervenire un intervallo di tempo. Ma nel caso dell’esodo e degli eccidi delle foibe – e non è l’unico caso – l’incapacità o la non volontà di affrontare il problema, fatte salve rare eccezioni, si sono protratte fino al decennio appena trascorso (e va subito aggiunto che la lacuna, da allora, è stata colmata con opere di eccellente livello).

L’anticipo della letteratura, se vogliamo, è quindi anche un primato di coerenza e autonomia: può essere letto come un’ammonizione rivolta ai ritardi, alle dipendenze, ai conformismi, alle grandi e piccole ipocrisie di cui possono cadere vittime, invece, la politica e la storia. Si avvicendano così, nel libro di Crainz, gli episodi e i sentimenti tratteggiati dalle penne del Tomizza di Materada e della Miglior vita, del Marin delle Elegie istriane, del Quarantotti Gambini di Primavera a Trieste, fra gli altri. Queste altissime testimonianze – che ancora oggi patiscono di inadeguata considerazione, dato il loro valore – per cinquanta, quaranta, trent’anni hanno aspettato soltanto di essere raccolte, fatte circolare, trasformate in senso comune. Sono state lì, invece, a prendere polvere. Analogamente, nessuna discussione pubblica sollevavano gli interventi – sulle questioni di confine in generale, sulla diaspora istriana in particolare – che Claudio Magris, dagli anni Settanta a oggi, ha pubblicato non esattamente su un foglio di quartiere, ma sul «Corriere della Sera».

Erano interventi, quelli di Magris, sempre pronti a cogliere con acume, e a denunciare con passione, sia «la viltà e il calcolo opportunista di tanta sinistra italiana», che per un «machiavellismo da quattro soldi», finalizzato a tacere dei crimini commessi dal comunismo o in nome del comunismo, cercava di «ignorare, dimenticare e far dimenticare il dramma dell’esodo istriano, fiumano e dalmata e gli eccidi delle foibe»; sia, per converso, «la cecità e il regressivo abuso», che di quei temi faceva l’estrema destra, incline a rinfocolare «inumani e generici rancori razzisti antislavi […] in parte responsabili della perdita di quelle nostre terre, che non avremmo mai perduto se il fascismo non avesse fatto la sua guerra»; sia, in ultimo, la generale «pavida pigrizia diffusa […] nella classe intellettuale» italiana, «ignara di quei capitoli di storia e soddisfatta della propria ignoranza». I brani appena citati fanno parte di un articolo che andrebbe letto per intero, intitolato Le foibe: il silenzio e il chiasso, apparso sul «Corriere della Sera» lo scorso 1° febbraio. Per questo e per altri motivi, quella di Magris sembra doveroso inserirla d’ufficio nel gruppo di voci di «straordinaria sensibilità», cui prima ha fatto cenno Crainz.

Il confine orientale, insomma, per tutto il dopoguerra è rimasto imprigionato in un nodo intricatissimo, che attorno ai lutti e alle sofferenze patite ha visto intrecciarsi silenzi, incomprensioni e strumentalizzazioni incrociate. Un nodo che le pagine (cento e poco più) di Crainz aiutano a dipanare nei suoi molteplici fili, restituendoli, con brevi ma efficacissime pennellate, al contesto più ampio cui appartengono. Quel contesto storico che assume la sua specifica fisionomia sul finire dell’Ottocento: con le masse rurali, in maggioranza slave, interessate in un processo di crescita demografica che le spinge a riversarsi nelle città della costa, in maggioranza italiane. Con l’acutizzarsi, che ne deriva, delle tensioni fra le nazionalità, e l’emergere nella popolazione italiana di un senso quasi di “accerchiamento”, di “assedio”. Poi, lo scoppio della Prima guerra mondiale, e la radicalizzazione nazionalistica – che coinvolge entrambe le parti – seguita al crollo dell’Impero asburgico. Quindi, la creazione del regno di Jugoslavia e la nascita della Venezia Giulia italiana, che va a inglobare al suo interno 350.000 slavi. Crainz, al proposito, riporta il giudizio dello scrittore istriano Guido Miglia, secondo il quale «aver incluso troppo forti minoranze etniche slave nei nostri confini del 1919 fu la nostra tragedia».

Acquista peso, il giudizio, soprattutto se si considera la politica che il fascismo, di lì a poco al potere, avrebbe perseguito nei confronti di quelle minoranze: con la chiusura delle loro scuole, la soppressione delle loro istituzioni comunitarie, l’eliminazione dell’associazionismo, le limitazioni imposte al loro accesso negli impieghi pubblici, l’italianizzazione forzata di cognomi e toponimi. Una politica sistematica di intimidazioni e soprusi, evocata da Crainz facendo ricorso ancora una volta alla letteratura (benché ovviamente non solo a essa): in particolare, alle immagini indelebili che ci sono state consegnate dal Boris Pahor del Rogo nel porto, o alle folgoranti liriche del poeta del Carso Srečko Kosovel.

La Seconda guerra mondiale avrebbe segnato l’aggressione italiana e tedesca della Jugoslavia: lo storico istriano Ernesto Sestan – spesso citato da Crainz – l’avrebbe definita «fatale e sciagurata». La ferocia che la caratterizza è stata in larga parte rimossa da noi italiani: rimozione dei torti inflitti che fa da contraltare, e gioca il suo ruolo, nella rimozione dei torti subiti. Crainz si sofferma su un documento eloquente: la circolare 3C del generale Mario Roatta (marzo 1942), la quale disponeva – secondo una linea decisionale elaborata dai massimi vertici – demolizioni e incendi di villaggi, uccisioni di ostaggi, confische di terre e di beni, deportazioni in massa di popolazioni, e loro internamento in campi di concentramento. Come quello nell’isola di Arbe, in Croazia, o quello di Gonars, in Friuli, o di Renicci in Toscana o di Monigo presso Treviso, o altri ancora. Fonti militari italiane del tempo parlano di 30.000 internati. C’è molta incertezza sul numero delle vittime: ma solo a Gonars ne morirono quasi cinquecento.

All’interno di questa cornice, matura la volontà del partito comunista jugoslavo di occupare tutta la Venezia Giulia, e di imporre – se necessario nel sangue: si veda la strage di Porzûs – la sua guida all’intero movimento della Resistenza. È un piano che può contare, scrive Crainz, sulla «sostanziale subalternità dei comunisti italiani». Esso si definisce in coincidenza con le prime, terribili ondate di violenza contro la presenza italiana in Istria, subito dopo l’8 settembre ’43. In un clima che ci riporta ai sanguinosi rituali di una rivolta contadina – come ha spiegato molto bene, qualche anno fa, Raoul Pupo – «con i suoi improvvisi furori e la commistione di odi politici e familiari, rancori etnici e di interesse», avvengono selvaggi regolamenti di conti, esecuzioni sommarie, saccheggi, linciaggi. E infoibamenti, a centinaia. Una progressione di efferatezze dietro le quali inizia a profilarsi un progetto organizzato, volto alla distruzione del potere italiano sul territorio: «volto, in sostanza, alla sua sostituzione – annota Crainz – con un “contropotere” partigiano che si fa strumento dell’annessione della regione alla Jugoslavia», e che può «utilizzare brutalmente quell’identificazione fra Italia e fascismo che vent’anni di regime avevano contribuito a radicare». Il controllo partigiano dell’Istria durerà circa un mese. Fino all’occupazione tedesca e alla creazione dell’Adriatisches Küstenland, che annette la Venezia Giulia al Reich, e che ha il suo tragico simbolo nella Risiera di San Sabba, a Trieste: l’unico campo di sterminio in territorio italiano. Vi saranno uccise e bruciate dalle tre alle quattromila persone: partigiani sloveni e croati, figure di spicco della Resistenza italiana, ebrei, civili catturati nei rastrellamenti.

È nel maggio 1945, consumata del tutto la rovina nazista, che avverrà la più drammatica scarica di violenza contro gli italiani della regione. «Vi è allora – scrive Crainz – la più dura repressione e persecuzione di civili, diretta dalla polizia politica jugoslava sulla base di liste di “nemici del popolo”». In queste liste, che porteranno alla morte dai 5 mila ai 10 mila individui, nei campi di concentramento titini o nelle foibe, «confluiscono ampiamente – assieme a fascisti e collaborazionisti – coloro che sono considerati ostili o semplicemente estranei al nuovo potere (ivi compresi gruppi antifascisti: a Trieste, Gorizia e Fiume le persecuzioni colpiscono i membri stessi del Cln)». E colpiscono, anche, sloveni e croati. A monte – conclude l’autore – l’elemento decisivo è il «progetto di “socialismo”», che avrebbe dovuto fare da basamento alla costruzione di una nuova identità nazionale, in un paese terribilmente lacerato: una fusione esplosiva di ideologia rivoluzionaria e di spinte nazionaliste.

Racconta Crainz: «Iniziano così gli anni che portano all’esodo di 250-300.000 persone dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (tra l’80 e il 90% della popolazione italiana storicamente insediata in quelle zone). […] È difficile comprenderne davvero la portata, la natura: lo sradicamento di una comunità dalla sua terra d’origine; una vicenda che il paese non aveva mai vissuto prima, e con la quale è stato incapace di convivere».

Torniamo all’indifferenza di cui abbiamo parlato all’inizio del pezzo. Una «straniazione», così la definisce Crainz, con la quale moltissimi esuli hanno dovuto confrontarsi, e che hanno dovuto subire per anni. Dall’«antico male italiano» dell’ignoranza, diffusa a tutti i livelli, sulla storia, la geografia, la cultura, la società delle sue terre orientali, denunciata a più riprese, e con parole amarissime, da Guido Miglia («a quarant’anni dal disastro – egli rifletteva negli anni Ottanta – io non saprei dire se la Jugoslavia si meritasse tutta l’Istria più dell’Italia»); agli ingiusti sentimenti di vergogna sperimentati, alla crudele superficialità e all’incomprensione di cui ha raccontato Anna Maria Mori («Allora, nata dove?» «A Pola» «Come ha detto?» «Pola. Istria» «Ah, in Jugoslavia. Lei è jugoslava» «Veramente no: io sono italiana. Sono nata in Italia» «Ah, già dimenticavo… lei è profuga». E chissà perché la cosa – commentava Mori – faceva sempre così ridere).

Del resto è un problema europeo, sostiene Crainz. È una necessità europea, oggi, dopo più di mezzo secolo di “sospensione della memoria”, considerare quello che è stato sempre avvertito come un dolore lontano, un «dolore degli altri», e offrirgli statuto. Uno degli aspetti più preziosi del libro di Crainz è proprio l’inquadramento dell’esodo istriano, fiumano e dalmata all’interno della cornice europea del dopoguerra. Perché nello stesso scorcio d’anni, infatti, avveniva un altro esodo, di proporzioni ancor maggiori: quindici milioni di tedeschi lasciavano i vecchi territori orientali del Reich sconfitto. Un processo che avrebbe provocato la morte – si stima – di due milioni di persone. Anche questa tragedia ha dovuto aspettare fino a tempi recenti per essere ascoltata, studiata, compresa. Anche questa tragedia è stata rimossa.

È chiaro che dopoguerra e guerra sono intimamente connessi. È chiaro cioè che gli immani stravolgimenti che hanno squassato l’Europa del dopoguerra sono la conseguenza dell’espansione tedesca: catastrofico risultato del “sogno” del Nuovo Ordine Europeo, colpa dei regimi dittatoriali che hanno provocato la guerra mondiale. Porre il dramma istriano in scala europea, leggerlo come «parte di un calvario che ha riguardato milioni di persone – spiega Crainz – lo rende ancor più terribile e tragico». Perché ci fa capire come l’averlo rimosso sia stato «il nostro modo di rimuovere la più generale storia di cui esso fa parte». Se vuole cementare i suoi popoli, allora, la storia della nuova Europa – unita, tollerante, democratica – dovrà dare spazio a tutte le sue memorie. Dovrà garantire, per dirla con Crainz, «diritto di cittadinanza ai differenti vissuti, chiedendo ad essi unicamente il rispetto dell’”altro”».

Guido Crainz, Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise d’Europa, Donzelli, Roma 2005.